- まず、現在のカラダの状態を、鏡の前でセルフチェック!

- カラダが動かしやすくなる、みきじろう体操に、チャレンジ!

- 最後にもう一度、セルフチェックを。行う前と比べてみましょう!

ちょっとした肩こりや腰痛なら、整体に通わなくても解消できるかもしれません。

まずは自分でできることをして、具体的な変化を感じたら、カラダはどんどん良くなります。

整体院の施術を受けるのは、その後でも遅くありません。

むしろ、その方がいい結果になると思いますし、

自分のカラダに意識を向けることで、いろいろなセンサーも良くなり、

実際の施術効果も格段に上がると考えております。

体を操ると書いて「体操」。自分の体を操れてこその「健康」です。

少しでも分かりやすいように動画も載せておきますので、やってみてください。

目次

今のカラダの状態をセルフチェック

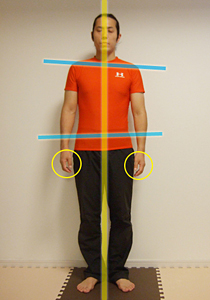

意外と自分で気がつかない歪み

つま先とかかと、重心はどこ?

難しく考える必要はありません

まずは、鏡の前で自分の姿をじっくり見ましょう。

肩の高さ、手の平の向き、骨盤の高さ、目や鼻や耳の位置、カラダの中心を通る線、ヒザの高さ、つま先の向きなど、静止して確認するだけでも、ポイントは多くあります。

今度は目を閉じて、カラダの重心を感じましょう。直感でも構いません。

前後左右、どの方向に重心がありますか?

次に、前屈・後屈・ひねり・しゃがむなど、いろいろと動かして、

前後左右の動きの差、動きやすさを確認しましょう。

みきじろう体操にレッツトライ

おしゃれと健康は足元からと言いますから、足裏から始めましょう!

家を建てるのに屋根から作る大工さんはいません。

カラダも同じ、下から上へです。

なお、お体が心配な方は、医師や専門家に相談した上で、行うようにしてください。

万が一、このセルフ体操で何らかのトラブルが生じたとしても、当院では責任を一切、負うことができません。

足裏ゴロゴロ(足底の安定)

いつでもどこでも足裏ゴロゴロ

足裏には、足の筋肉の健が集合

筋肉をしっかり刺激しましょう

テニスボール(軟式の野球ボール)を使って、足裏に程よく圧をかけながら、

マッサージしましょう。

土踏まず、かかと、つま先など、まんべんなく30秒ぐらいやれば十分ですよ。

手でやるより手軽で簡単!

左右とも行いますが、片足終了後、

テニスボールを踏んだ足とやっていない足の違いを感じてみましょう。

マッサージした方の足裏の感覚はどうですか?

地に足が吸いつくような感じがしますか?

安定感はどうですか?

足裏は唯一、地面とつながっている大事な部位。

骨盤の歪みに目がいきがちですが、土台となる足裏や足首の状態が悪いと、骨盤調整しても、立った瞬間に再び歪みます。また、靴を履いたり、運動不足の影響で、足の骨のポジションは少しずつズレていきます。特にハイヒールを履く女性は、骨の変位(位置がずれること)が大きい傾向にあるので要注意。

足首パタパタ(足首の動き)

まずは壁について立ちましょう

関節を意識しながら動かすこと

しっかり足首を動かすと効果的

足首の関節をしっかり動かすイメージをしながら、つま先立ち、かかと立ちの動作を繰り返します。

バランスを崩しやすいので、壁に手をついて、行うようにしましょう。

10~20往復ぐらいが目安です。

足首を動かした後、地面に立った時の感覚はいかがですか?

以前と比べて、立ちやすいように感じますか?

なお、当院では足首の可動性を上げるのに効果的なストレッチポールというツールを使って行っています。

足首は動いてこそナンボです。

いわゆる、足首が硬い人は足裏の安定性が弱いから。余計な負担をかけず、足裏が安定できるよう、しっかり足首を動かすようにしましょう。足首は足関節、ドアでいう蝶つがい。足首が硬いのはドアの蝶つがいが錆びついていること。そのため、足首が固まって動きにくいと、その上のヒザ・股関節にも悪い影響が出てしまいます。

カーフレイズ(ふくらはぎ)

20~30回程を目安にしましょう

カラダの軸のラインを意識して

両足のかかとを離さないように

かかとをつけ、まっすぐに立ち、脚のつけ根から外側に足を回すイメージで、つま先を広げます。

内ももに、柔らかいボール(タオル)を挟むことで、内ももとお尻の筋肉を刺激することができます。

次に、両足のかかとをつけた状態で、つま先立ちをします。

かかとが浮いても、離さないようにすること。

この時、足の指のつけ根で床を真下に押すように、反発力でカラダを持ちあがる意識で行うようにしましょう。

ふくらはぎの筋肉を使うことで、足先まで流れた血液を心臓に戻すことができます。カラダの中心を通る筋肉群(内もも・お尻・背中・インナーマッスル)を意識しながら、これら筋肉を鍛えると、カラダの軸が定まり、重力に対してまっすぐ立てるようになります。カーフレイズには美脚効果もありますし、O脚改善・血液循環も改善され、冷え性にも効果的♪

スネトレ(ひざ~くるぶし)

ぶれない土台にはヒザ下が大切

スネだけを使うことがポイント

カラダ全体を動かさないように

壁にもたれた状態で、軽くヒザを曲げましょう。

次にスネの筋肉を意識しながら、つま先を上げます。

この時、ヒザ下のスネ(ひざ~くるぶし)だけを動かすようにすること。

カラダ全体を動してはダメです。

足首をしっかり動かすことはできてますか?

スネのみを使うようにゆっくり、20~30回ぐらい行いましょう。

とても地味なスネトレですが、これなくして歪みリセットはありえないでしょう。胸の次は背中というように、筋トレは表と裏を鍛えて、バランス良くすることが大切。

カーフレイズでふくらはぎ(裏)を鍛えたら、今度はスネ(表)の部位を鍛えましょう!両方のバランスを保つことで、ヒザ下が安定し、ぶれないカラダ作りの土台がしっかりします。

のこぎり(骨盤矯正)

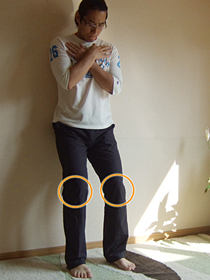

片足を出した状態でヒザ立ちに

ゆっくり体重をかけていきます

もも裏の筋肉がほぐれてきます

この体操ができない人、かなり多いです。

それだけ骨盤を固めて歪めているということですね。

でも挫けず続けると必ずできるのでヤケにならず続けてみてくださいね。

まずは、ヒザ立ちの状態になって、前に出した片足のヒザの上に、手を乗せてスタンバイします。

前方にゆっくりと体重をかけていきます。

片側の骨盤前の筋肉がストレッチされるのを感じましょう。

元の状態に戻し、そのまま後方に体を移動させていきます。

かかとがお尻につくぐらいまで、伸ばすこと。

慣れてきたら、リズミカルに動かしましょう。

体の軸をぶらさないよう、体幹から動かすような意識ですね。

身体がガチガチの硬い方は、無理しないこと。

壁に手をついてできる範囲でやってみてください。

どれくらいできないのかを知るのも大切です。

姿勢の崩れ・肩こりや腰痛など、脚の長さの左右差は、骨盤の歪みに直結します。でも、それはある意味当然のこと。日常生活で、左右均等に動くことはありえません。歪み自体が悪いのでなく、歪んだ状態のまま、ほったからしにすることがいけないのです。脚の長さを調整できるストレッチで、骨盤回りの筋肉をほぐし、バランスを改善させましょう。

ピラーチェーン(背骨のストレッチ)

関節のかたまりともいえる背骨を立体的に動かし、歪みをすっきりとリセットする体操です。

まず、胸の前で両腕を組みましょう。

次に、右方向にカラダを限界までひねっていきます(回旋動作)

そのまま後ろに背骨をそらし、5秒キープ。

動かした順にゆっくり戻しましょう。同じように左も行います。

次は、胸の前で両腕を組んだ状態から、右の方向にできる限り、カラダを倒していきます

(側屈運動)

天井を向くように左にひねり、5秒キープ。動かした順にゆっくり戻しましょう。

同じように左も行います。

最後も、胸の前で両腕を組んだ状態から、右の方向にできる限り、カラダを倒していきます

(側屈運動)

床を見る感じで右にひねり、5秒キープ。動かした順にゆっくり戻しましょう。

同じように左も行います。

カラダの中心にある背骨の状態をリセットすることで、肩甲骨や骨盤のポジションも、同時に良くなりますよ。

ウィンギング(肩甲骨の動き)

手の甲と両肘を合わせましょう

肩甲骨を背骨に寄せるイメージ

できれば顔も上を向きましょう

一番人気の体操です。

OLさんはオフィスのトイレや更衣室でこの体操やってるそうですよ。

まずは、手の甲と両肘を顔の前で合わせます。

この時、肩甲骨が外に開いている状態になります。

肩甲骨を背骨に寄せるように、両腕を外に開きます。

手の平は外を向かせ、肘もできるだけ下げます。

次に、バンザイをします。手の平は外のまま、肋骨ごと上に持ち上げるつもりで、

大きく動かしてください。

できれば、顔も上向きで。動かした順に戻していきます。

慣れてきたら、リズムミカルに動かしてみましょう。

肩甲骨や肩関節というのは、実は、姿勢によって可動性が大きく影響を受けます。猫背だと腕が上がらないし、肩甲骨も動きません。だから正しい姿勢で行うのが大切。実際に体操をしてみて、肩周りがポカポカしませんか?それは血流が良くなった証拠です。肩こりや首こりなどでお悩みの方に、ぜひオススメします。いつでも気軽に簡単にできますよ。

カラダの変化をセルフチェック

最後にもう一度、セルフチェック!

立った時の安定感や重心の変化など、動きやすさに変化はありましたか?

すべてを行うにしても所要時間は6分ぐらいなので、まずは気に入ったものから毎日一週間ほど取り組んでみてください。

セルフ整体後、動きや体調に変化があれば、自分でカラダを改善した証。

行動をおこした自分をほめてあげましょう!

みきじろう体操ダイジェスト(動画)

今回、ご紹介したみきじろう体操(セルフ整体)の全体の流れを、

分かりやすく動画にまとめてみました。

少し体幹トレーニングもご紹介してます。

正直これだけでかなり軸が整いますよ。